知っておきたい、お墓や埋葬に関する知識をまとめています。

お墓の建立手順

これからお墓を建立しようと考えている方のために、建立の流れについて、順を追って説明します。

墓地の用意

まず墓地(建立する土地)をお持ちでない方は墓地を探していただきます。お寺内の墓地、公営墓地(市営・町営等)、民間の霊園、みなし墓地(昭和23年の法律以前より墓地として設定されたもの)などがあります。

墓地の土地は購入ではなく、永代使用権を取得するという考え方となります。霊園によっては、火葬後に受け取る埋葬許可証が必要となります。

墓石の購入

続いて墓石を購入します。墓地の近くの石材店、知人の紹介の石材店、お寺の紹介の石材店などが良いでしょう。ただし墓地によっては指定石材店が決まっている場合がありますので、気を付けましょう。

石材店が決まったら、墓石の形・大きさ・石種や、文字彫り、据え付け工事、総費用など、石材店と納得がいくまでご相談ください。

建碑式・納骨式

お墓が完成したら、建碑式、納骨式となります。お寺、神社、教会等と、石材店にご相談ください。

お墓の種類と形状

お墓の種類は、大きく分けて「和型」と「洋型」に分かれます。一般に伝統的なお墓の形状としては「和型」のことを指します。

和型

和型は一番上に縦長の「竿石」があり、その下に台石があります。ほぼ、3段の形状が多く他にも「レンゲ台」等を加えたりします。

全国的に見れば、和型でも関東地方や関西地方・九州地方等地方に依って、少しずつ形状が異なります。

広島県内でも「広島型」や「福山型」と言われる形状のものもあります。

また、各石材店でも少しずつ工夫を凝らした形状をしている場合もあり、同じ地域の石材店同士ではでは、「この形は○○石材さんの仕事だな」などと分かることもあります。

洋型

洋型は横長の形状が多くなり、和型に比べ高さが低くなります。石材店によっては「オルガン型」と呼称している所もあります。

和型は伝統的で形の変化は分かり難いこともありますが、「洋型」の場合、形の種類が多くなり個性的なお墓もあります。

デザイン墓

また、近年加工工具・技術の進歩により、形状に対する自由度が増し以前にも増して様々な形状を加工出来るようになりました。それがデザイン墓と言われる形状です。

このデザイン墓は、お客様のご要望にお応えすることが可能になったのですが、「石」のもつ特性でご要望にお応えすることが難しい場合もあります。その点については、各石材店にご相談されて、ご提案して頂いた形状は加工が可能かどうかお尋ねください。

また、場合によってはお墓のデザインが「意匠登録」されていることもあります。気に入ったデザイン墓を見つけ、写真等を撮り、近くの石材店にお墓を頼まれても法律上、違反になることもあります。その場合、罰金等が課されることもありますので、安易に同じ形状のお墓を頼まれるのではなく、その石材店とよくご相談されることをお勧めします。

◆

以上、まとめますとお墓の形状は、大きく分けて一般で伝統的な「和型」と「洋型」に分かれ、それぞれ形状が違うお墓があります。また、近年「デザイン墓」も見受けられるようになりました。その場合、「意匠登録」の問題にも気をつける必要もあります。

墓石の選び方

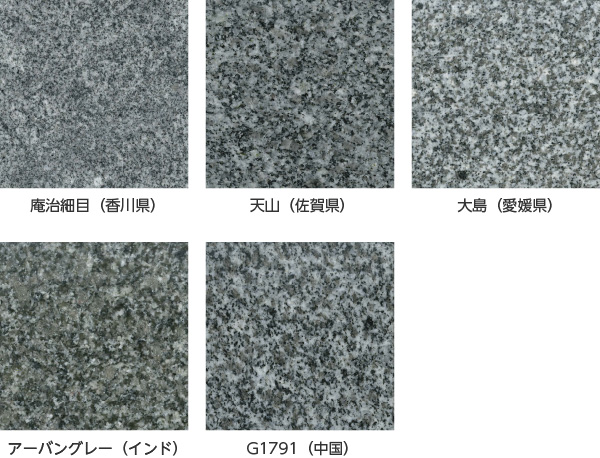

墓石に使用される石材は長年にわたり雨風や紫外線にさらされるので耐久性や風化、劣化等が重要視されます。そこで石材の耐久性を圧縮強度と吸収率でまとめましたので墓石選びに参考にしてください。

石の耐久性

| 産地 | 香川県 | 佐賀県 | 愛媛県 | 香川県 | インド | 中国 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 石種 | 庵治石 | 天山石 | 大島石 | 青木石 | アーバン グレー |

AG98 |

| 圧縮強度 (N/mm2) |

155.00 | 192.50 | 118.22 | 117.25 | 118.58 | 120.00 |

| 吸水率 (%) |

0.150 | 0.059 | 0.154 | 0.239 | 0.056 | 0.197 |

圧縮強度とは

石材に一定の圧力を加えたときにどれくらい形を保てるかを示す数値です。圧縮強度が墓石の強度をあらわす要素となっています。

吸水率とは

石材が含むことができる水の量を百分率で表した数値です。吸水率が低いほど、水を吸い込みにくく風化につながりにくいというメリットがあります。

埋葬の変化

石でお墓を建てるルーツは神話の世界にまで遡ります。

イザナギが黄泉の国の入り口に大きな石を置いたという逸話により、石(墓石)が「この世」と「あの世」の境界線の役割を持つものと考えられるようになりました。

江戸時代までは、石でお墓を建てられるのはごく一部の上級階級層のみでしたが、徐々に庶民に行き渡り、石塔を建立する習慣が確立しました。

しかし近年において宗教観の変化により、いわゆる「お墓離れ」という現象を引き起こし、埋葬の方法も多岐にわたるようになりました。

ここで、いくつか事例を挙げていきます。

永代供養

永代供養とは、寺院、霊園が故人様を供養し、ご遺骨を管理する方法です。

選ばれる主な理由は「お墓参りに行く事が困難である」「身寄りがいない」「跡継ぎがいない」などがあります。

上記の理由でお墓の撤去引取工事を承ることも少なくありません。しかし、一度お墓を失くしてしまうと元には戻せません。お参りに行ける頻度は少なくても、ご先祖様に、ご自身に縁のある地にお墓があることには深い意味があるものと考えます。

自然葬

ご遺骨を粉末状にして山や海、果ては宇宙に撒く、いわゆる「散骨」です。

「自然に帰ってもらう」

「思い出の地と融合する」

「新しい葬送の形」

このような謳い文句を耳にしますが、美辞麗句を並べたところでやっていることは「人骨の投棄」に他なりません。

人は亡くなったら自然に帰るのではなく、浄土にお還りいただくものです。浄土とは、ご先祖様が建てた、ご自身が建てたお墓の下であると考えます。

樹木葬

自然葬の考えから派生した、霊園にご遺骨を埋葬して石の代わりに樹木を墓標として弔う方法です。

「石には冷たいイメージがあるから嫌だ」という声も聞かれますが、そんなことはありません。姿形を変える樹木より、永く同じ姿を保つ石の方が先祖供養にふさわしいと考えます。

「安くできるから」

「墓石があると面倒だから」

「メディアで取り上げられているから」

安易な考えで結論を出す前に、いま一度お考えください。